F1 : comprendre le plafond budgétaire

Par RobinB le 29 avril 2025 DiversDepuis 2021, la Formule 1 a profondément changé de visage sur le plan économique. Face à une escalade incontrôlée des dépenses, avec certaines écuries dépassant parfois les 400 millions de dollars par saison, la FIA a introduit un plafond budgétaire — le célèbre budget cap — pour limiter la surenchère et rééquilibrer les forces en présence ⚖️

À l’époque, les équipes de pointe comme Mercedes, Ferrari ou encore Red Bull pouvaient dépenser sans limite, tandis que des structures plus modestes comme Haas ou Williams devaient composer avec des budgets très réduits, creusant un écart de performances quasiment impossible à combler 🥵

Trois ans après l’introduction de cette mesure, et à l’aube d’une nouvelle ère technique en 2026 avec l’arrivée prévue de GM/Cadillac et d’Audi, le budget cap reste au cœur des discussions. Entre ajustements réglementaires, effets sur la grille et stratégies économiques des équipes, le sujet est plus que jamais d’actualité.

Dans cet article, on vous explique comment fonctionne ce plafond budgétaire, ce qu’il englobe (ou non), et quels sont ses impacts concrets en piste… mais aussi dans les coulisses de la F1 👍

ℹ️ Vous préférez regarder une vidéo ? Cet article est également disponible au format vidéo sur YouTube, cliquez-ici ! 🎥

Pourquoi la F1 a instauré le Budget Cap ?

Avant la saison 2021, la Formule 1 souffrait d’un déséquilibre économique majeur. Certaines équipes comme Mercedes ou Ferrari investissaient chaque année plus de 400 millions de dollars, tandis que d’autres structures plus modestes, comme Force India ou Sauber, devaient composer avec un budget inférieur à 150 millions. Cet écart de moyens avait des conséquences très concrètes en piste : d’un côté les "top teams", capables de viser les titres ; de l’autre, les "petites équipes" qui se battaient juste pour exister sur la grille 😐

Cette situation a même poussé plusieurs écuries au bord de la faillite. Force India, par exemple, n’a dû sa survie qu’au rachat par Lawrence Stroll en 2018, donnant naissance à ce qui deviendra Aston Martin.

Face à cette spirale, accentuée par la crise du Covid-19, la FIA a décidé de mettre en place un plafonnement global des dépenses. L’objectif était triple :

- Équilibrer la grille en permettant aux équipes les moins riches de se rapprocher des meilleures.

- Contenir l’inflation des coûts, liée à une technologie de plus en plus onéreuse (simulateurs, souffleries, supercalculateurs...).

- Garantir la pérennité économique du plateau, tout en attirant de nouveaux investisseurs.

Stefano Domenicali, le PDG de la F1, résume bien l’idée : « Réduire l’écart sans fausser l’ADN technologique du sport ». En d’autres termes, encadrer sans dénaturer.

Mais au-delà de la performance, c’est aussi un levier pour bâtir un modèle économique plus stable et attractif. Aujourd’hui, les investisseurs regardent aussi la capacité des équipes à gérer leurs finances de façon rigoureuse. Et c’est justement ce que le budget cap permet de valoriser 💸

L'évolution du budget cap depuis 2021 jusqu'à 2026

L’instauration du budget cap en 2021 marque le début d’un contrôle strict des finances des équipes. Mais ce plafond n’est pas resté figé ; il a été ajusté au fil des saisons pour prendre en compte l’évolution du calendrier, l’inflation mondiale et les besoins liés aux nouvelles réglementations.

2021 : la mise en place du plafond à 145 millions de dollars

Lors de son introduction, le budget cap a été fixé à 145 millions de dollars, calculés sur la base d’un calendrier de 21 courses. Ce montant couvrait l’ensemble des dépenses opérationnelles nécessaires au fonctionnement et au développement d’une monoplace de Formule 1. Un budget bien inférieur à ce qui était pratiqué précédemment 👍

2022 : réduction et ajustement à l’inflation

En 2022, le plafond a été réduit à 140 millions de dollars. La FIA avait initialement prévu de descendre encore plus bas (135 M$ dès 2023), mais la flambée des coûts de l’énergie et l’inflation mondiale ont conduit à une indexation exceptionnelle. Une revalorisation de 3,1 % a été appliquée pour permettre aux équipes de mieux absorber l’augmentation de leurs charges.

Autre évolution : le règlement stipule que chaque course supplémentaire au-delà de 21 Grands Prix octroie une allocation additionnelle de 1,2 million de dollars par course, montant qui sera revu à la hausse en 2026 📈

2023 : stabilisation à 135 millions de dollars

Le cap nominal est resté à 135 millions en 2023, mais, avec l’inflation et l’ajout des courses sprint (qui ajoutaient jusqu’ici 300 000 dollars chacune hors plafond), les équipes ont de facto eu plus de flexibilité budgétaire. Le budget ajusté aurait ainsi tourné autour de 153 millions de dollars pour certaines équipes, d’après les estimations internes au paddock.

2024 : environ 165 millions de dollars grâce aux ajustements

En 2024, avec l’augmentation du calendrier (24 GP) et les sprints toujours pris en compte via des allocations spécifiques, le plafond ajusté atteint environ 165 millions de dollars.

2025 : une transition avant le grand bouleversement

La saison 2025 n’apportera pas de changements drastiques sur le plan financier. Le cap restera globalement similaire à celui de 2024, avec des ajustements uniquement liés au calendrier et à l’inflation.

2026 : le big bang financier

C’est en 2026 que le budget cap va connaître un changement majeur. Le Règlement Financier publié par la FIA le 12 décembre 2024 prévoit un plafond relevé à 215 millions de dollars. Cela représente une augmentation de +30,3 % par rapport à 2024 💰

Mais cette hausse ne signifie pas une liberté accrue sur tous les fronts :

- Ce nouveau cap inclura des postes précédemment exclus du calcul, comme les fameuses courses sprint, désormais directement comprises dans le montant global.

- Une dimension géographique sera introduite : les équipes basées dans des pays à forte pression salariale (ex : Suisse pour Audi/Sauber) bénéficieront d’une compensation prenant en compte les écarts de salaires moyens calculés sur la base des données de l’OCDE.

- À noter également que l’allocation supplémentaire pour chaque Grand Prix au-delà du 24e passera à 1,8 M$ par GP, contre 1,2 M$ pour les saisons précédentes.

- Enfin, les équipes ne pourront plus déduire certaines dépenses liées à la recherche et au développement sous le régime du crédit d’impôt britannique, qui permettait jusqu’ici de déduire une partie des investissements en innovation.

Pourquoi cette hausse en 2026 ?

Ce relèvement vise principalement à accompagner l’arrivée d’une nouvelle réglementation aérodynamique et moteur, ainsi qu’à financer les efforts des équipes pour fiabiliser les futurs groupes propulseurs qui entreront en vigueur en 2026. L’arrivée d’Audi et de GM/Cadillac en tant que nouveaux constructeurs accentue également la nécessité d’un plafond plus élevé pour permettre à toutes les équipes d’absorber les coûts de développement sur cette nouvelle ère technique 🛠️

À voir aussi : "Acheter une formule 1 : c’est possible !"

Un budget cap toujours flexible

La philosophie du budget cap reste la même : créer un socle commun pour contenir les écarts financiers tout en s’adaptant aux évolutions du calendrier et des besoins techniques. Néanmoins, la barre des 215 millions de dollars interroge certains observateurs, notamment sur la capacité des plus petites équipes, comme Haas, à suivre le rythme face à des géants comme Audi ou GM/Cadillac qui arrivent avec des moyens quasi illimités hors cap, notamment en infrastructures, personnel ou R&D, pour préparer leur arrivée 💸

Ce que le budget cap inclut et ce qui en est exclu

Pour mieux comprendre l’impact réel du budget cap, il est essentiel de disséquer ce qui est précisément intégré dans cette limite financière et ce qui en reste exclu. Cette distinction est souvent floue pour le grand public, alors qu’elle joue un rôle clé dans la stratégie de chaque écurie.

✅ Les dépenses intégrées dans le plafond

ℹ️ Le budget cap s’applique à toutes les dépenses ayant un lien direct avec la performance en piste. En d’autres termes, tout ce qui touche à la conception, la fabrication, l'exploitation et le développement des monoplaces est comptabilisé dans le plafond.

Voici le détail :

- Toutes les pièces de la voiture : du châssis aux écrous de roue en passant par la suspension et l’aéro.

- Les coûts de fabrication et d’entretien du matériel utilisé sur circuit.

- Les salaires de la majorité du personnel (ingénieurs, mécaniciens, département technique, etc.).

- L’utilisation de la soufflerie et du simulateur.

- Le transport des équipements sur l’ensemble des Grands Prix.

- Les frais de développement et de recherche liés à la performance de la voiture.

À partir de 2026, plusieurs nouveautés entrent dans la comptabilité du cap :

- Les courses sprint sont désormais intégrées d’office dans le budget global (jusqu’ici, chaque sprint débloquait 300 000 $ hors cap).

- Le cap prendra également en compte certaines variations géographiques : les écarts de coût de la vie ou des salaires d’un pays à l’autre auront un impact sur le calcul final.

- Le plafond absorbera des postes supplémentaires comme certains coûts d’adaptation aux nouvelles réglementations moteur/aéro.

❌ Les dépenses exclues du budget cap

De nombreuses dépenses stratégiques restent cependant hors plafond, permettant aux écuries d'investir librement dans certains domaines. Voici ce qui est hors cap :

- Les salaires des pilotes, souvent les plus élevés dans les équipes de pointe, bien qu’un plafonnement des salaires pilotes fasse régulièrement débat.

- Les rémunérations des trois plus hauts cadres (ex : team principal, directeur technique, CFO).

- Les dépenses marketing et promotionnelles.

- Les frais de voyage pour le personnel.

- Les frais juridiques et administratifs, ainsi que les frais immobiliers.

- Les licences d’inscription FIA et les amendes éventuelles.

- Les bonus, congés parentaux ou arrêts maladie.

- Les activités extra-F1 : le développement de projets parallèles (ex : voitures de route ou autres catégories de compétition).

👉 À noter : à partir de 2026, le régime de crédit d’impôt R&D britannique ne permettra plus aux équipes de déduire certaines dépenses de leurs coûts liés à la recherche et développement, impactant notamment celles basées en Angleterre.

Un cap resserré mais encore contournable ?

Certains observateurs soulignent que, malgré ces restrictions, les grandes équipes parviennent encore à tirer parti des zones "hors cap" pour conserver un avantage compétitif. Le marketing ou la rémunération de stars techniques (comme l’embauche d’Adrian Newey chez Aston Martin) sont autant de leviers échappant à la limite budgétaire.

C’est cette subtilité qui alimente les débats : le budget cap est un progrès indéniable en matière d’équité, mais il n’empêche pas les écuries les mieux dotées de continuer à investir massivement, notamment sur les aspects hors performance pure.

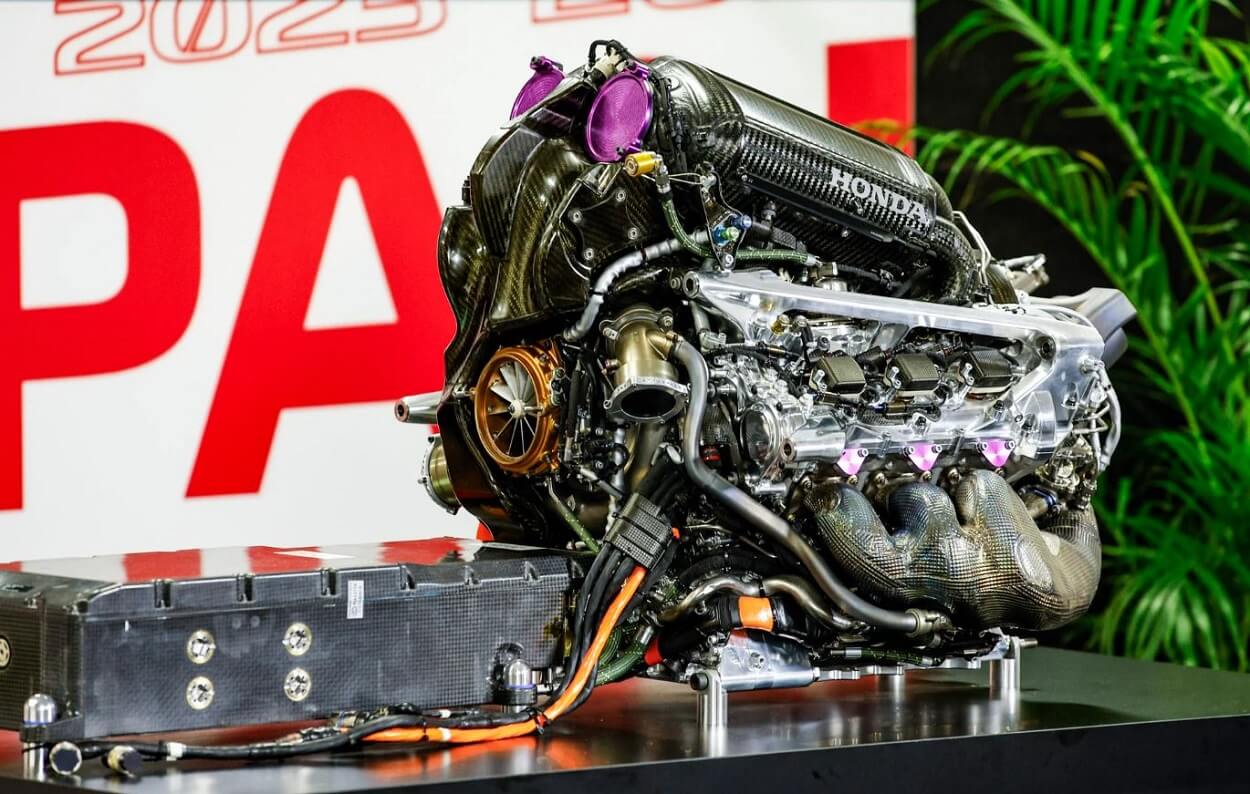

Le plafond spécifique pour les motoristes

En plus du budget cap principal qui encadre les dépenses des équipes sur le châssis et l’exploitation de la voiture, la FIA a instauré en 2023 un plafond budgétaire distinct pour les motoristes. Ce cap vise à limiter la course aux armements technologiques sur la partie moteur, historiquement l’un des postes les plus coûteux en F1 😱

Un plafond spécifique dès 2023

Depuis 2023, tous les fournisseurs de groupes propulseurs (appelés "PU Manufacturers" par la FIA) sont soumis à un plafond indépendant :

- 2022-2025 : 95 millions de dollars par an pour les motoristes.

- À partir de 2026 : plafond porté à 130 millions de dollars, pour accompagner l’arrivée de la nouvelle génération de moteurs hybrides (plus efficients et partiellement alimentés par carburant durable).

Cela concerne directement les motoristes suivants :

- Mercedes AMG HPP (fournisseur pour Mercedes, McLaren, Williams et Alpine)

- Ferrari

- Red Bull Ford Powertrains

- Honda Racing Corporation (qui collabore avec Aston Martin à partir de 2026)

- Audi, nouvel entrant qui fournira Sauber dès 2026.

ℹ️ Alpine cessera d'utiliser ses propres moteurs Renault à partir de 2026 pour adopter ceux de Mercedes, mettant fin à près de 50 ans de production moteur F1 par Renault. Une décision stratégique visant à réduire les coûts et recentrer les ressources sur le châssis.

Les infractions d’Alpine et Honda

En 2023, la FIA a révélé que Honda et Alpine avaient commis des infractions dites « procédurales » concernant ce cap moteur. Cela signifie qu’aucun dépassement direct du budget autorisé n’a été constaté, mais que des erreurs de reporting et de documentation ont été relevées 📝

- Honda a écopé d’une amende de 600 000 dollars pour avoir mal présenté certaines pièces de son dossier financier.

- Alpine, de son côté, a été sanctionnée à hauteur de 400 000 dollars, principalement pour avoir transmis ses documents de manière tardive.

La FIA a précisé que ces deux motoristes avaient agi de bonne foi et coopéraient pleinement avec la Cost Cap Administration (CCA). Ces cas ont été réglés par le biais d’un "Accepted Breach Agreement" (ABA), qui est un mécanisme de règlement à l’amiable prévu par le règlement financier.

Une vigilance renforcée par la FIA

À l’instar du budget cap principal, le plafond pour les motoristes s’accompagne d’audits et d’une surveillance accrue de la part de la FIA, qui veut éviter toute dérive, surtout à l’approche de 2026, où le développement de la nouvelle architecture moteur entraînera des investissements massifs 💸

ℹ️ L’enjeu ? Éviter que certains motoristes, notamment les nouveaux entrants comme Audi, n’injectent des montants colossaux pour prendre l’ascendant technologique sur la concurrence 😉

Dérogations et compensations : quand le cap s'adapte

Même si le budget cap est pensé comme un outil d’harmonisation des performances, la FIA a reconnu qu’il fallait aussi l’adapter à certaines réalités économiques propres à chaque équipe. Deux axes majeurs illustrent ces ajustements : les compensations géographiques et les budgets dédiés aux infrastructures.

Le cas Audi/Sauber et la "compensation Suisse"

L’un des débats majeurs des derniers mois a concerné Sauber, future équipe d’usine Audi à partir de 2026. Basée à Hinwil, en Suisse, Sauber doit faire face à des salaires moyens nettement plus élevés qu’au Royaume-Uni ou en Italie, où se trouvent la majorité des autres équipes de F1.

Selon les données de l’OCDE, le salaire annuel moyen en Suisse était de 80 000 dollars en 2022, contre 54 000 dollars au Royaume-Uni. Cette disparité affecte directement la capacité de Sauber à investir autant que ses rivaux dans la performance pure, le coût du personnel absorbant une part plus importante de son budget cap.

Pour remédier à cela, la FIA a intégré dans le Règlement Financier 2026 une compensation basée sur ces écarts de salaires, permettant aux équipes implantées dans des pays à forte pression salariale de bénéficier d’une flexibilité supplémentaire dans leurs dépenses.

Cette mesure, réclamée de longue date par Audi/Sauber, vise à éviter que des considérations géographiques ne désavantagent structurellement certaines équipes sur le long terme 👍

Le plafond spécifique pour moderniser les infrastructures

En parallèle du budget cap opérationnel, la FIA a instauré dès 2021 un plafond spécifique destiné aux investissements dans les infrastructures (bâtiments, simulateurs, bancs d’essai, souffleries, etc.). Le but ? Permettre aux équipes les moins bien équipées de moderniser leurs installations pour rejoindre le niveau des top teams.

La répartition de ce budget additionnel est basée sur les résultats des trois dernières saisons :

- Top Teams (Red Bull, Mercedes, Ferrari) : plafond fixé à 51 millions de dollars.

- Midfield (Aston Martin, Alpine, McLaren) : plafond de 58 millions de dollars.

- Backmarkers (Williams, Haas, Sauber, AlphaTauri) : plafond porté à 65 millions de dollars.

James Vowles, directeur de Williams et fervent défenseur de cette mesure, déclarait récemment : « Ce n’est pas encore les 100 millions que j’espérais, mais c’est un grand pas dans la bonne direction. » 😎

Une redistribution différée jusqu’en 2029

Pour la période couvrant 2025 à 2028, ces seuils différenciés seront reconduits, mais un retour à un plafond unique est prévu pour 2029, avec une enveloppe commune de 36 millions de dollars par équipe sur la période.

L’objectif est clair : laisser aux "petites équipes" un laps de temps suffisant pour investir massivement dans leurs infrastructures avant que tout le plateau ne soit réaligné 👌

Un compromis qui ne fait pas l’unanimité

Si des équipes comme Williams et Sauber se félicitent de ces mesures correctrices, certaines voix s’élèvent. Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, reste sceptique : « À chaque fois qu’on ouvre la porte à des ajustements sur le cap, c’est un processus sans fin et cela peut devenir dangereux pour l’équilibre global du système. »

Sanctions et controverses autour du budget cap

Dès son introduction, le budget cap a suscité interrogations et critiques, notamment sur sa capacité à être réellement dissuasif face aux mastodontes de la grille. Entre règles parfois complexes et application jugée parfois trop souple, certains cas emblématiques sont venus alimenter le débat.

Les types de sanctions prévues par la FIA

Le règlement financier de la FIA distingue deux types d'infractions :

- Minor breach : dépassement inférieur à 5 millions de dollars.

- Material breach : dépassement supérieur à 5 millions de dollars, considéré comme grave.

Les sanctions applicables sont multiples et peuvent être combinées :

- Amende financière (cas par cas).

- Réduction du temps d’essais aérodynamiques.

- Retrait de points au championnat constructeurs ou pilotes.

- Suspension de certaines sessions (essais libres, Grand Prix).

- En cas de material breach, la FIA se réserve le droit d’exclure une équipe du championnat.

Red Bull et le scandale de 2021

En octobre 2022, la FIA a révélé que Red Bull avait commis un "minor breach" du budget cap 2021, dépassant la limite de 145 millions de dollars de l’époque. Le dépassement, jugé "mineur" par la FIA, aurait principalement concerné des erreurs d’interprétation comme les frais de restauration du personnel.

Conséquences pour Red Bull :

- 7 millions de dollars d’amende.

- Réduction de 10 % du temps d’utilisation de la soufflerie pour la saison 2023.

Christian Horner a défendu son équipe en minimisant l’impact de cette erreur sur la performance globale de la monoplace. Pourtant, la polémique a vite pris de l’ampleur, notamment parce que Max Verstappen dominait alors la grille, fort du titre 2021 fraîchement acquis et d’une saison 2022 ultra-dominée.

Des critiques sur l'absence de réelle dissuasion

Plusieurs figures du paddock, dont Lewis Hamilton, ont exprimé leur scepticisme quant à la fermeté des sanctions : « Il n’y a pas eu de vraie punition la dernière fois. Ceux qui dépassent savent qu’ils ne prendront qu’une tape sur les doigts. »

Cette critique est partagée par d’autres équipes du plateau, qui redoutent un "effet d’aubaine" : certains pourraient volontairement prendre le risque d’un dépassement limité, considérant qu’une amende ou une réduction mineure en soufflerie reste plus acceptable qu’un manque de performance immédiat.

Un sujet politique pour la FIA et Domenicali

Stefano Domenicali et la FIA défendent pourtant leur système. « Nous devons éviter de fausser la nature technologique de la F1, mais aussi préserver la compétition », rappelle-t-il. Le plafonnement budgétaire s’inscrit selon lui dans un équilibre délicat entre rigueur financière et maintien de l’essence même de la Formule 1, basée sur l’innovation.

Le défi du futur : éviter les "zones grises"

Au fil des saisons, plusieurs équipes ont également exprimé leurs préoccupations sur les nombreuses zones d'interprétation possibles dans le règlement financier, notamment sur la catégorisation de certaines dépenses (infrastructures, soutien aux équipes juniors, transferts technologiques, etc.).

Pour la FIA, l’un des défis majeurs des prochaines années sera donc de clarifier et renforcer le cadre, tout en gardant une flexibilité pour s’adapter aux réalités économiques et géographiques spécifiques à chaque structure.

Le budget cap comme levier pour transformer la gestion des équipes

Au-delà de son impact purement financier, le budget cap a profondément modifié la manière dont les équipes gèrent leurs ressources humaines et techniques. Chaque dollar compte désormais, et les stratégies de développement sont devenues beaucoup plus sélectives.

Réductions d’effectifs chez les "top teams"

L’une des premières conséquences visibles du plafonnement budgétaire a été la réduction significative des effectifs chez certaines grandes équipes :

- Red Bull Racing a procédé à la suppression de plus de 90 postes à partir de 2022.

- Mercedes AMG F1 a licencié environ 40 collaborateurs sur la même période.

Ces coupes n’ont pas touché uniquement le personnel technique mais aussi certaines fonctions de support (logistique, administration). Pour ces géants de la F1, qui fonctionnaient avec des structures très étoffées avant 2021, l’enjeu est désormais de maintenir le même niveau d’excellence avec des équipes plus resserrées 💪

Optimisation des développements techniques

Les écuries doivent aussi ajuster leurs stratégies de développement. Avant l’introduction du cap, les top teams n’hésitaient pas à lancer plusieurs évolutions majeures par saison (nouveaux fonds plats, packages aéro complets, etc.).

Aujourd’hui, cette logique est révolue :

- Les équipes priorisent les évolutions à fort rendement, jugées les plus rentables en termes de gain au tour par rapport à leur coût de conception et de production.

- La réduction des heures en soufflerie imposée aux meilleures équipes (via le aero handicap system) est renforcée par le cap, qui limite mécaniquement les ressources affectées à la R&D.

Un risque pour les petites équipes face au cap 2026

Le relèvement du plafond à 215 millions de dollars prévu pour 2026 accompagne une mutation technique majeure : nouvelle réglementation aérodynamique, groupes propulseurs hybrides plus efficients, carburants durables, et arrivée de géants comme Audi (via Sauber) ou GM/Cadillac (Andretti).

Mais ce bond budgétaire de +30 % ne profitera pas équitablement à tout le monde. Si les top teams comme Red Bull, Ferrari ou Mercedes disposent des ressources pour maximiser ce plafond, certaines équipes comme Haas ou Williams redoutent de ne pas pouvoir suivre 😐

James Vowles (Williams) l’admet : « On va devoir être créatifs pour rester compétitifs à l’horizon 2026. Ce n’est pas une question de volonté, mais de ressources disponibles. ». L’écart pourrait se creuser à nouveau si certaines écuries restent en deçà du plafond tandis que d’autres injectent massivement en amont.

Pression, crashs et stratégie : la course à l’efficience

Avec des moyens encadrés, les dépenses doivent être pensées au millimètre près. Les équipes doivent revoir leur organisation, rationaliser les développements, faire des choix techniques plus prudents… et parfois, prendre des décisions extrêmes.

Un accident majeur peut désormais impacter directement la compétitivité d’une équipe sur plusieurs courses. C’est ce qu’a vécu Williams en 2024 : après le crash d’Albon lors du Grand Prix d’Australie, l’écurie a dû retirer le châssis de Logan Sargeant pour permettre à Albon de courir, faute de châssis supplémentaire et pour rester dans les limites budgétaires. Une décision difficile qui montre combien la moindre casse peut déséquilibrer une saison.

À voir aussi : "Faut-il être riche pour accéder à la Formule 1 ?"

Un nouveau visage pour la F1 : plus d’équité en piste ?

Si le budget cap a d’abord été pensé comme une mesure économique, ses effets les plus visibles se font ressentir directement en piste. Depuis son introduction, les écarts entre les équipes se sont réduits et la grille semble plus homogène, même si la domination ponctuelle de certaines structures subsiste.

McLaren illustre parfaitement cette dynamique : lanterne rouge début 2023, l’écurie a retrouvé les podiums en milieu de saison grâce à une stratégie de développement hyper ciblée, rendue possible par une gestion rigoureuse du budget cap.

En 2024, Red Bull est restée ultra-performante en début de saison, mais la concurrence s’est rapidement intensifiée. Lando Norris, Oscar Piastri, Ferrari et Aston Martin se sont invités dans la lutte pour les podiums. Le suspense est revenu, et avec lui, l’intérêt du public 🥳

« Ce sera serré à chaque course désormais », résumait Norris. « On a des écarts de un ou deux dixièmes entre plusieurs équipes. » 🤗

Un outil qui redonne du sens à la stratégie et au pilotage

Avec des ressources limitées, les équipes doivent désormais davantage jouer sur la stratégie, la gestion des pneumatiques ou la capacité des pilotes à extraire la quintessence de leur monoplace. Cela remet les talents au centre du jeu et favorise les scénarios de courses imprévisibles, souvent plébiscités par les fans.

James Vowles, patron de Williams, partage ce constat : « Aujourd’hui, personne n’ose parier à 100 % sur l’issue d’une course. C’est bon pour le sport. »

Valorisation des équipes et transformation du modèle économique

Au-delà des bénéfices en piste, le budget cap a eu un effet spectaculaire sur l’attractivité financière des équipes de Formule 1. La stabilisation des dépenses et la prévisibilité financière induite par le plafond budgétaire ont complètement transformé le business model du paddock.

Une explosion des valorisations depuis 2021 🤑

Avec des finances désormais mieux encadrées et des résultats économiques plus sains, la valeur des écuries a connu une forte hausse depuis l’instauration du budget cap :

- Ferrari est aujourd’hui valorisée à 6,19 milliards de dollars.

- Mercedes AMG F1 atteint 4,67 milliards de dollars.

- Red Bull Racing est estimée à 3,47 milliards de dollars malgré des marges opérationnelles historiquement modestes.

- McLaren Racing a vu sa valorisation grimper à 1,3 milliard de dollars grâce à sa reprise sportive et commerciale.

Certaines équipes de "midfield" comme Aston Martin ou Alpine ont elles aussi attiré des investisseurs importants qui misent sur la rentabilité future du modèle F1 sous cap financier 🥳

L’arrivée d’investisseurs institutionnels

L’un des effets directs du budget cap est l’ouverture du sport à des fonds d’investissement privés et à des partenaires stratégiques issus de l’univers financier :

- RedBird Capital a investi dans Alpine via le consortium Otro Capital.

- Arctos Partners est entré au capital d’Aston Martin F1, participant à la valorisation du projet à plus d’un milliard de dollars.

En offrant plus de visibilité et de stabilité économique, la F1 a séduit des investisseurs qui y voient un produit à forte rentabilité à long terme.

Des équipes plus solides malgré des pertes ponctuelles

Même si certaines structures comme Williams ou Aston Martin accusent encore des pertes comptables (liées aux investissements massifs en infrastructures ou au développement), la solidité globale du modèle est renforcée par :

- Des revenus garantis via la redistribution des droits FOM (droits TV, primes, etc.).

- La hausse du chiffre d’affaires lié à des partenariats commerciaux renforcés.

Pour Mercedes, la saison 2023 a confirmé cette dynamique : malgré une année sportivement mitigée, l’équipe reste la plus rentable du plateau avec un profit de plus de 100 millions de dollars, selon ses résultats financiers. McLaren, de son côté, a également affiché une nette progression, revenant à la rentabilité après plusieurs exercices déficitaires 👍🔥

L'effet Liberty Media et la transformation du produit F1

Le budget cap ne fonctionne pas en vase clos. Sa mise en place s’inscrit dans la stratégie globale menée par Liberty Media depuis la reprise de la F1 en 2017 : faire de la discipline un produit audiovisuel et marketing plus accessible, plus international et désormais, plus rentable.

Le cap est donc perçu comme un "stabilisateur de business model", tout en renforçant la compétitivité sur la grille.

Le futur du budget cap et la F1 post-2026

La FIA prévoit déjà des ajustements pour éviter les dérives. Des mécanismes de compensation (géographique ou fiscale), un encadrement potentiel des dépenses hors cap (marketing, personnel non technique…), ou encore une meilleure surveillance des zones grises sont à l’étude 🤓

Pour Stefano Domenicali, la F1 doit avant tout préserver son ADN technologique tout en maintenant une grille resserrée pour garantir un spectacle attractif. « Nous devons équilibrer performance, innovation et compétition serrée », rappelle-t-il.

Conclusion : entre progrès et ajustements permanents

Le budget cap a indéniablement transformé la Formule 1. En limitant la course effrénée aux dépenses, il a permis de réduire les écarts entre les équipes, de stabiliser l’économie globale du sport et de favoriser l’arrivée de nouveaux investisseurs 👏

Mais malgré ses bénéfices, l’équilibre reste fragile. La hausse programmée pour 2026, dans un contexte de mutation technique majeure, soulève de nouvelles interrogations : toutes les équipes pourront-elles réellement suivre le rythme imposé par les poids lourds du championnat ?

La F1 joue désormais un équilibre fragile entre innovation, performance et équité. Si le cadre budgétaire continue d’être ajusté intelligemment, il pourrait bien être la clé de la pérennité du championnat pour les années à venir 👌